日本は国土の約7割が森林です

日本の国土面積の約7割は森林で、その内訳は天然林が54%、人工林が40%となっています

現在、日本の国土面積(3,779万ヘクタール)の約7割を森林面積(2,505万ヘクタール)が占めており、そのうち、人工林面積は1,020万ヘクタールで、森林面積全体の約4割です。日本の人工林面積のうち、スギ・ヒノキ林が約7割を占めています。

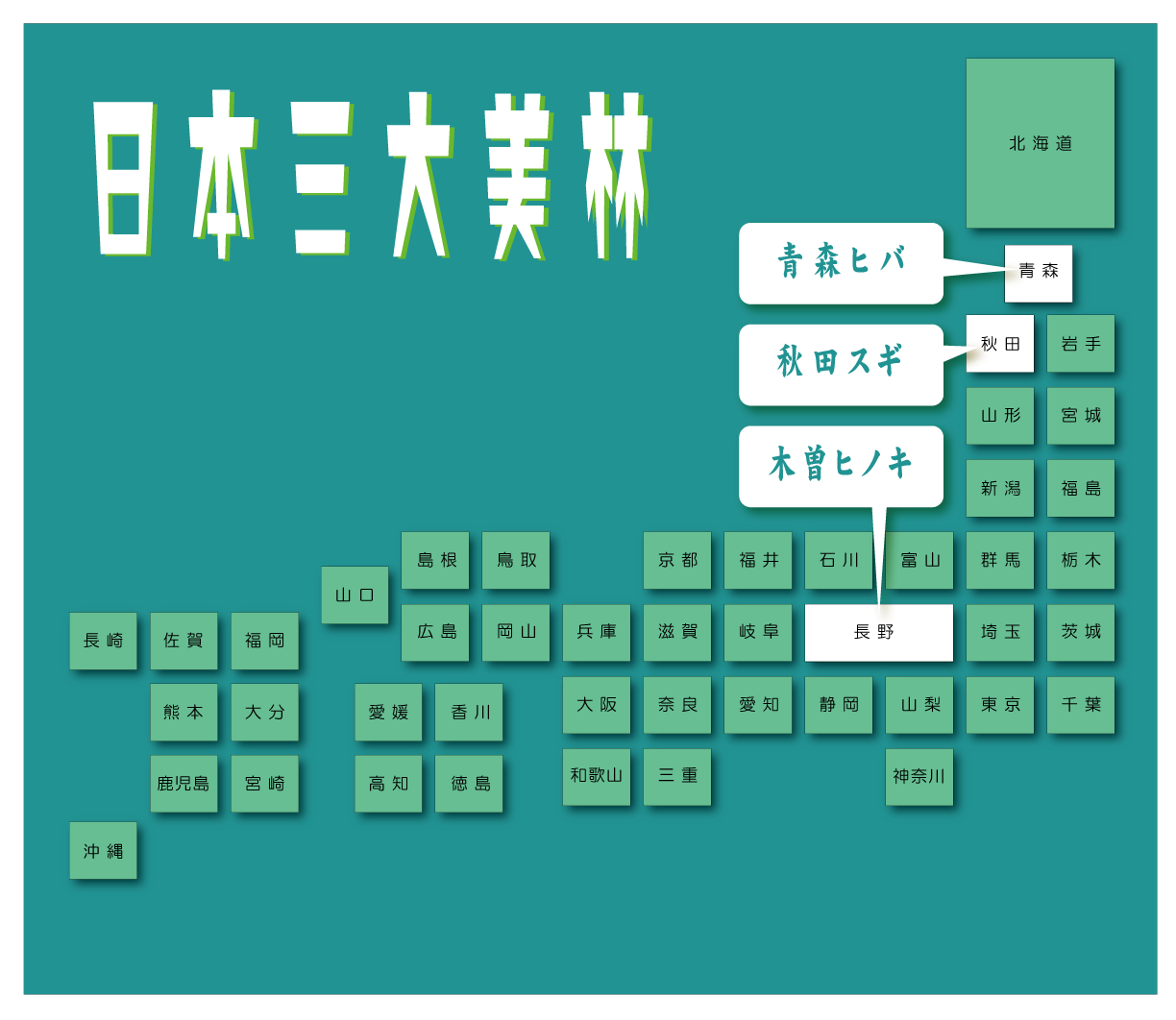

日本三大美林(天然の森)

日本三大美林(にほんさんだいびりん)とは、日本国内で特に美しいとされる三カ所の天然の森林を指します。これらの森林は、景観の美しさだけでなく、木材の品質や生態系の豊かさなどから評価されています。日本三大美林として知られるのは以下の三カ所です。

青森ヒバ(あおもりひば) – 青森県・下北・津軽半島:

江戸時代、津軽藩は天然青森ヒバを手厚く保護しました。現在でも80%以上が天然林として分布しています。青森ヒバは耐久性が高く、抗菌性や防虫性があるため、建築材や生活用品として利用されています。また、香りが良いことでも知られています。

秋田杉(あきたすぎ) – 秋田県・米代川流域:

1602年秋田藩は天然秋田杉の管理保護育成をしていました。天然秋田杉は、木目が美しく、耐久性が高いため、建築材や工芸品に広く利用されています。

木曽檜(きそひのき) – 長野県・赤沢美林:

昭和57年赤沢自然休養林で第一回森林浴大会が開催されました。「森林浴」発祥の地でもあります。 木曽檜は非常に質が高く、社寺建築や家具などに使用されることが多いです。木曽五木の一つとして古くから重宝されてきました。

これらの森林は、それぞれの地域にとって重要な自然資源であり、観光資源ともなっています。また、美林としての評価は、木材の質だけでなく、森林の景観や生態系の保護にも重きを置かれています。

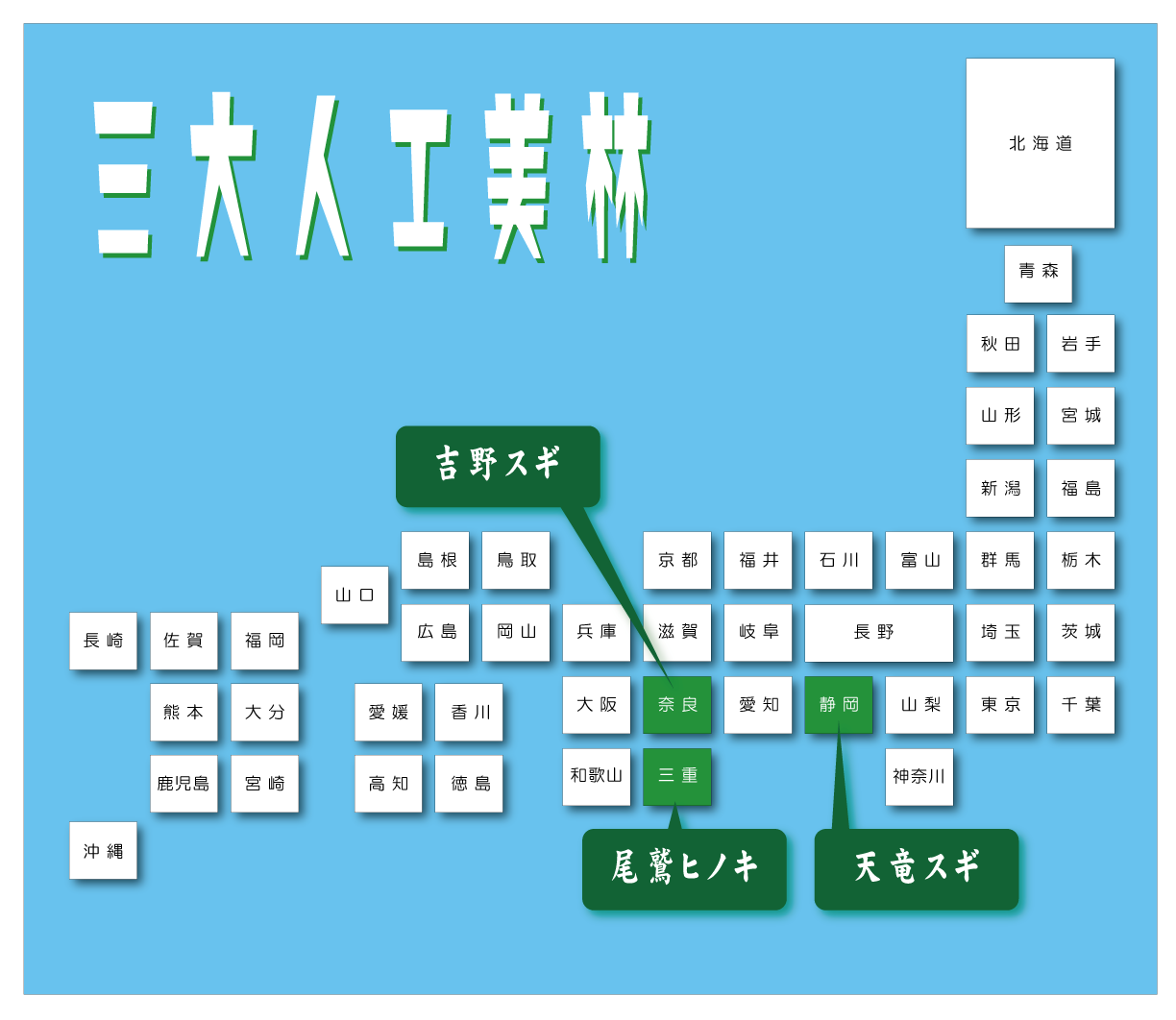

三大人工美林

三大人工美林(さんだいじんこうびりん)とは、人の手によって計画的に植林され、管理された美しい森林のことを指します。これらの森林は、人工的に作られたにもかかわらず、自然の美しさや豊かな生態系を持っています。三大人口美林として知られるのは以下の三カ所です。

尾鷲美林(おわせびりん) – 三重県

山々に覆われた紀伊半島に位置し、日本有数の豪雨地帯。江戸時代、紀州藩が林業を奨励して伐った後は苗を植える施業方法が確立されました。この地域の檜は質が高く、建築材として重宝されています。特に尾鷲地方は湿潤な気候が木の成長に適しており、木目の詰まった美しい木材が育ちます。

天竜美林(てんりゅうびりん) – 静岡県

急流「暴れ天竜」と呼ばれる天竜川流域。幕末から明治にかけて治山治水に尽力したのが金原明善です。私財を使い上流に300万本も植林しました。この地域の杉は、木目が美しく、耐久性が高いことで知られています。天竜杉は江戸時代から計画的に植林され、管理されてきました。天竜川流域の森林は、日本有数の杉の産地です。

吉野美林(よしのびりん) – 奈良県

奈良県の面積の70%山林で覆われ、特に吉野地方川上村は、江戸時代から植林が盛んな地域です。山深いこの地に山林道路などのインフラ整備に私財投入したのが土倉庄三郎です。吉野杉は木目が細かく美しいことから、高級な建築材や家具材として知られています。特に吉野地方では約500年前から植林が行われており、長い歴史を持つ人工林です。

これらの人口美林は、それぞれの地域で代々受け継がれ、管理されてきたものであり、地域の重要な経済資源でもあります。また、美林としての評価は、木材の質の高さだけでなく、森林の景観や環境保全の取り組みにも基づいています。