東光寺境内に所在する「石戸蒲ザクラ」は、樹齢約800年とされる銘木です。

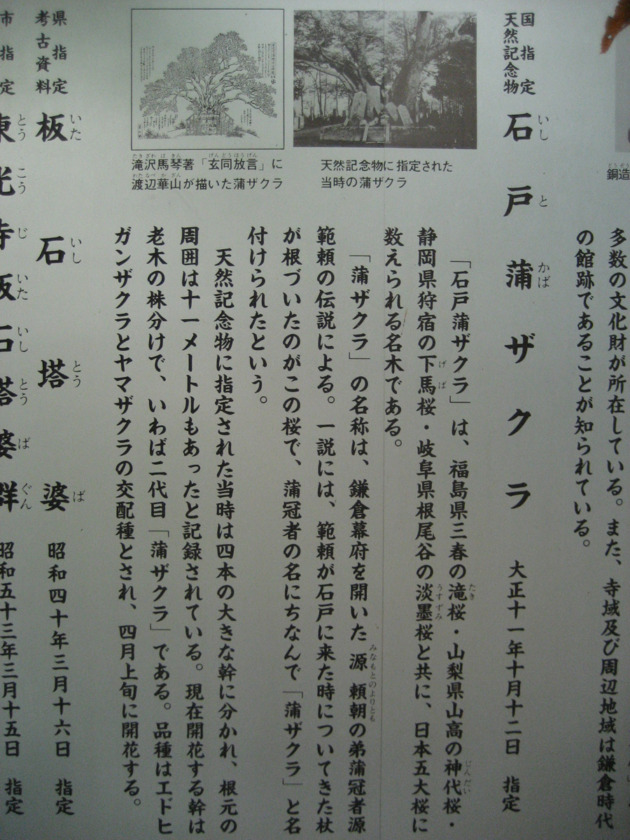

江戸時代から人気があったようで、滝澤馬琴や渡辺崋山など当時の文人たちの作品に度々登場します。

蒲ザクラの名称は蒲冠者(かばのかんじゃ)こと源範頼(みなもとののりより)に由来します。

範頼は遠江国蒲御厨(現・静岡県浜松市)で生まれ育ったため「 蒲冠者 ( かばのかじゃ ) 、 蒲殿 ( かばどの )」 とも呼ばれていたようです。

この蒲冠者こと源範頼は、鎌倉幕府を開いた源頼朝の弟で、歴史書によれば頼朝からあらぬ疑いをかけられて伊豆の修善寺に流されそこで亡くなったとされています。

ところが範頼伝説によると「東光寺までたどり着いた」との言い伝えが残されており、範頼が自分の杖を地面に突き刺すと、それが根付いて蒲ザクラに成長したといわれています。

各地の巨樹・名木を訪れていると「杖を突いたら根付いた」というパターンが多い事に気が付きました。

植物学上では「カバザクラ」という独立した和名が与えられていて、野生種であるエドヒガンザクラとヤマザクラの自然雑種とされています。

自生するものは東光寺にある蒲ザクラが唯一のものだそうです。

蒲ザクラの見ごろは例年4月10日前後で、色の白い小ぶりの花を咲かせます。